【展示公開 第2弾】日本館に「ドラえもん」が登場!日本ならではの「循環型ものづくり」の考え方を楽しく解説

2024年、2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)日本館広報事務局より、日本館の第2弾展示公開に関する情報が発表されました。経済産業省は、大阪・関西万博に「いのちと、いのちの、あいだに」をテーマとした日本政府館(日本館)を出展します。

第1弾展示では、「水」から「素材」へというテーマで、藻類を主役としたファームエリアが公開され、ハローキティが藻類の可能性を紹介しました。

続く第2弾展示は、「素材」から「もの」へというテーマで、「ファクトリーエリア」を公開します。このエリアでは、日本の「循環型ものづくり」に焦点を当て、資源を無駄にせず、修理や修繕を重ねて長く使い続けるという考え方を紹介。日本を代表するキャラクターであるドラえもんが、次世代へ受け継ぐ持続可能なものづくりの精神を分かりやすくナビゲートします。

ファクトリーエリア:ドラえもんが案内役!日本の循環型ものづくりを学ぶ

日本館「ファクトリーエリア」では、数百年以上前から現代に至るまで続く日本の「循環型ものづくり文化」を、様々な製品や技術の展示を通して紹介します。 日本のものづくりは、“やわらかい”構造を志向し、資源や素材の「循環」という発想を強く意識してきた点が特徴です。

展示エリアでは、9つの切り口から、“やわらかく作る”という日本のものづくりの特徴的な手法を、伝統的な取り組みと最先端技術の活用を対比して紹介します。 例えば、「強くて壊れないもの」ではなく、「あえて部分的に壊れる」ことで衝撃を吸収する発想です。

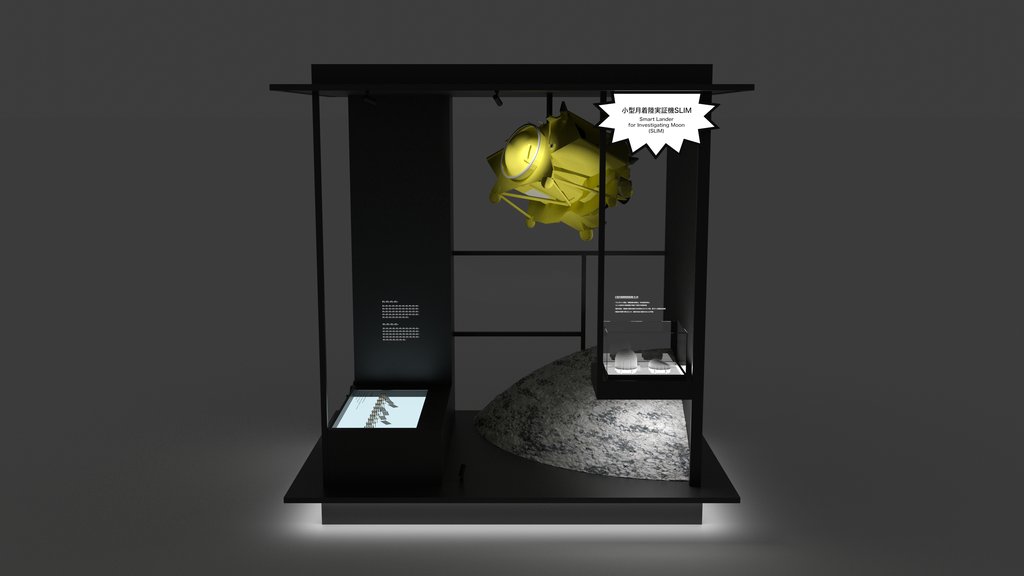

京都府の木津川に架かる「流れ橋」(上津屋橋)は、増水時の川の流れに耐えるのではなく、橋桁が「流される」ことで橋全体にかかる負担を軽減する構造です。この発想は、2024年1月に世界初のピンポイント月面着陸を実現したJAXAの小型月着陸実証機SLIMの構造と共通しています。SLIMは、月面着陸時に脚部が「壊れる」ことで衝撃を吸収し、機体を確実に着陸させました。

日本の「循環型のものづくり」は、1300年以上続く伊勢神宮の「式年遷宮」にもその原点を見ることができます。20年に一度、神様をお祀りする建物や宝物を新しく作り直す「式年遷宮」には、「常若(とこわか)」という、同じように作り直すことで永続性を保つという日本独自の考え方が息づいています。

このように、「やわらかく作る」という「循環型ものづくり」の精神は、時代を超えて受け継がれ、現代の最先端技術にもつながっています。ドラえもんが、この伝統と革新の融合を楽しく、分かりやすく案内します。

展示協力企業・団体

京都府/国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)/神宮司庁/株式会社タカラトミー/東武タワースカイツリー株式会社・株式会社日建設計/東レ株式会社/ナガセケムテックス株式会社/株式会社モルテン(五十音順)

藻類と日本の技術の融合:循環型ものづくりの実演

ファクトリーエリアでは、「素材」から「もの」への変換過程を通じて循環の一部を表現します。ファームエリアの主役である藻類を「素材」として、化粧品、衣類、食品など、循環から生まれた様々な「もの」を展示します。これらの制作は、「MATSURI」プロジェクトが担い、藻類製品が未来の暮らしを満たすイメージを喚起します。「MATSURI」は、藻類産業を構築する日本発で世界初のプロジェクトです。

さらに、藻類を混ぜ込んだバイオプラスチックを使用し、2台のロボットアームによる3Dプリント技術を用いてスツールを製作。完成したスツールは日本館内の各所に設置され、憩いの場として活用されます。

協賛企業・団体

慶應義塾大学COI-NEXT(共生アップサイクル)、金沢大学COI-NEXT(多糖類バイオプラ循環)、エス.ラボ株式会社、株式会社DigitalArchi、株式会社放電精密加工研究所・共創プロジェクト

・代表構成員:株式会社DigitalArchi ・代表構成員 本店所在地:〒248-0007 神奈川県鎌倉市大町1-1-14 ・代表構成員 代表取締役社長:松岡 康友

MATSURIプロジェクト ・代表構成員:株式会社ちとせ研究所 ・代表構成員 主要拠点:神奈川県川崎市高津区坂戸 3-2-1 かながわサイエンスパーク(KSP)R&D 棟 C432 ・代表構成員 代表取締役社長:藤田 朋宏

2025年日本国際博覧会 日本館について

日本館は、「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマとする大阪・関西万博において、開催国としてのプレゼンテーション拠点です。テーマは「いのちと、いのちの、あいだに」。日本文化の特徴である「循環」を館内に創出することで、来場者が自分自身とあらゆるいのちとのつながりを認識する機会を提供します。

日本館は、ごみから水へ、水から素材へ、素材からものへという3つのエリアで循環を表現しています。万博会場内のゴミを集め、微生物の力によって水やバイオガスなどに分解するプラントエリア、藻類の力とカーボンリサイクル技術により素材を作るファームエリア、そして日本の伝統的なものづくりと持続可能なプロダクトを紹介するファクトリーエリアです。

パビリオンを一周することで、来場者は循環の過程を追体験し、いのちといのちのあいだに存在するものを見つめることができます。

まとめ

2024年、大阪・関西万博の日本館では、「循環型ものづくり」をテーマとした第2弾展示が公開されました。ドラえもんを案内役として、日本の伝統と革新が融合した持続可能なものづくりの精神が紹介されます。 ファームエリアで紹介された藻類は、ファクトリーエリアでは様々な製品へと姿を変え、循環型社会の実現に向けた取り組みが示されています。